Dans ma plus récente infolettre intitulée « N’adaptez pas nos villes, adaptez le reste », je discute du fait que l’on freine le développement des villes pour répondre aux besoins de véhicules de plus en plus gros. Je vous invite d’ailleurs à vous abonner à cette infolettre pour recevoir un texte directement dans votre boîte de courriel chaque jeudi.

Au cœur des années 1970, alors que les grandes métropoles nord-américaines étouffaient sous la congestion automobile, un projet audacieux issu d’une étude menée par Van Ginkel Associates en collaboration avec la ville de New York, dans le cadre d’un programme global. Cette étude proposait la création d’un réseau de rues piétonnes fermées à toute circulation, sauf à certains modes de transport collectif permettant de déplacer les gens avec style, confort et sur de courtes distances.

Une recherche exhaustive en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest et au Japon a révélé qu’aucun véhicule existant ne répondait aux critères établis.

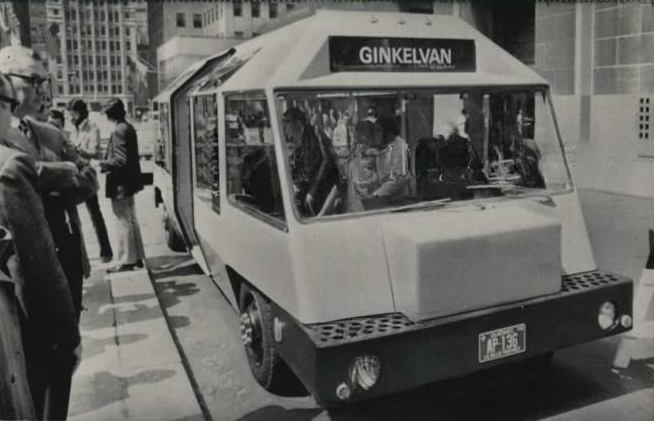

De là est né le « Ginkelvan ». Ce mini-autobus électrique hybride, fruit de l’ingéniosité du cabinet Van Ginkel Associates, proposait une alternative innovante et écologique au transport urbain traditionnel. Quasiment oublié aujourd’hui, le Ginkelvan mérite pourtant qu’on lui redonne sa place dans l’histoire du design urbain et du développement durable.

Une époque en quête de solutions

Les années 1970 ont été marquées par de profondes transformations dans la manière dont les villes pensaient leurs infrastructures. Le boom automobile d’après-guerre avait conduit à un étalement urbain massif, souvent au détriment de la qualité de vie dans les centres-villes, embouteillages et perte d’espaces publics pour faire chemin à la voiture.

C’est dans ce contexte que les urbanistes canadiens Daniel « Sandy » van Ginkel et Blanche Lemco van Ginkel ont lancé leur étude « Movement in Midtown » à New York dont l’objectif était de repenser la mobilité dans Manhattan. Le couple, pionnier dans leur domaine, croyait fermement que les solutions de transport devaient s’intégrer harmonieusement à la ville, plutôt que de la dominer.

Au-delà de leur travail à New York, l’impact du couple van Ginkel est particulièrement significatif à Montréal où ils ont joué un rôle essentiel dans la préservation du tissu urbain montréalais. On leur doit notamment la sauvegarde du Vieux-Montréal, qui devait à l’époque être rasé pour faire place à une autoroute.

Leur vision progressiste a permis de préserver un quartier historique. Installés à Montréal avec leur firme d’architecture, ils ont aussi contribué à la planification d’Expo 67 ayant entre autre, recruté Moshe Safdie dans le projet.

Ils ont influencé les politiques d’aménagement durable bien avant que le terme ne devienne à la mode et ils méritent grandement que la ville reconnaissent leur importance dans notre histoire autant que les Ernest Cormier, Dan Hanganu ou Phyllis Lambert. mais revenons à notre mini-bus.

Le Ginkelvan

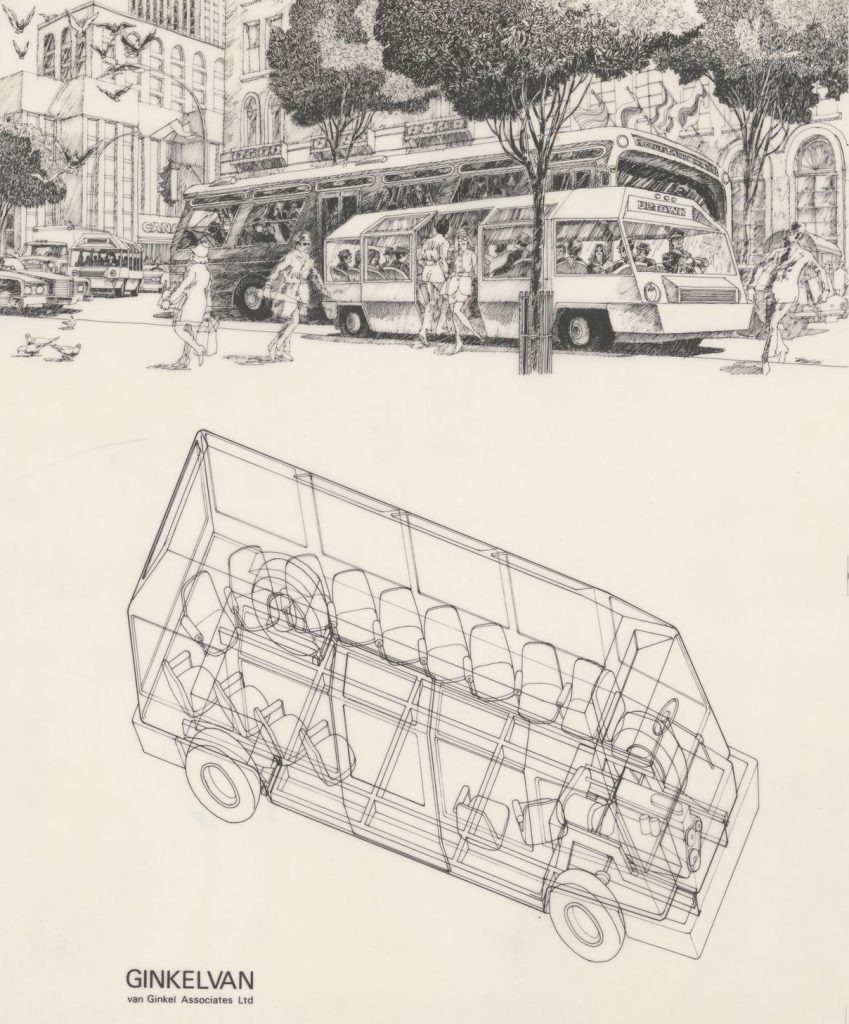

C’est au sein de cette réflexion globale qu’est né le Ginkelvan. Imaginé comme une réponse souple et adaptée aux défis du transport en centre-ville, le véhicule électrique avait une vocation bien précise, d’offrir un service de navette efficace, silencieux et respectueux de l’environnement entre les pôles d’activités urbains.

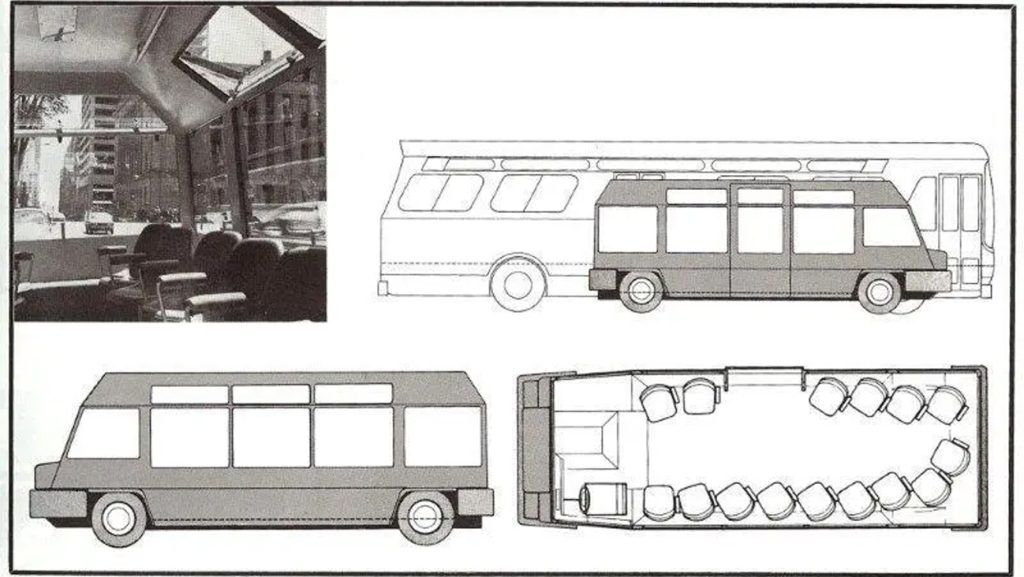

Il offre une capacité de 20 passagers dans un format compact soit 15 assis et 5 debout. Long d’environ 6 mètres, il pouvait se faufiler dans les rues étroites de centre-ville denses comme ceux du Vieux Montréal. De plus, le véhicule était une traction avant, plutôt rare dans l’ère de la propulsion arrière et des « muscle cars »

Son design aux allures plutôt uniques n’est pas qu’esthétique, il répond à des objectifs précis d’accessibilité et de confort. Son plancher bas et sa large porte faisant 1m facilitent l’accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou les aînés. La carrosserie légère en fibre de verre et le système de propulsion hybride permettaient de minimiser la consommation d’énergie et la pollution.

Fait pour la ville

Aujourd’hui, les enjeux de transport durable et de mobilité sont au cœur des politiques publiques. Environ 30 ans en avance sur son temps, le Ginkelvan proposait déjà dans les années 70 un modèle qui répondait à ces préoccupations.

Mais ce qui rend ce modèle particulièrement remarquable, c’est qu’il n’était pas conçu comme un simple véhicule, mais comme un élément d’un écosystème urbain. Il devait s’insérer dans une vision plus large de la ville, où piétons, cyclistes et transports collectifs coexistaient harmonieusement, sans être dominés par l’auto-solo.

Centre Canadien d’architecture ARCH400861

Le premier prototype est dévoilé au grand public en 1972 lors de l’exposition internationale sur les transports à Washington, D.C. Il a ensuite été exposé au Rockefeller Center à New York. Symbole d’innovation, le véhicule a rapidement attiré l’attention par son esthétique futuriste et son positionnement écologique.

Centre Canadien d’architecture ARCH400855

Un second prototype a même été commandé par la ville de Vail, au Colorado, connu pour ses stations de ski. Là aussi, le Ginkelvan se prêtait bien à des environnements où la circulation devait être contrôlée et respectueuse de l’environnement.

Malgré cet intérêt initial, l’autobus ne fut jamais produit en série. Malgré quelques discussions avec la compagnie d’autobus Greyhound et après avoir injecté plus de 350 000$ de leur argent personnel dans le projet, les Van Ginkel se voient obliger de mettre fin à cette aventure quand l’usine de fibre de verre qui fabriquait leur carrosserie ferme sa dernière usine de Sherbrooke.

En plus de faire face à des technologies de batteries encore limitées, l’opinion publique n’est pas encore prête à remettre en cause la suprématie de l’automobile classique. Comme tant d’innovations visionnaires, le Ginkelvan a été relégué aux archives.

À redécouvrir

Pourquoi s’intéresser au Ginkelvan aujourd’hui? Parce qu’il incarne une leçon essentielle. Les solutions aux problèmes urbains ne résident pas toujours dans la technologie la plus avancée, mais souvent dans une approche systémique, humaine et intégrée.

Les villes contemporaines, de Montréal à Paris en passant par Oslo ou Séoul, expérimentent désormais des navettes électriques autonomes, des zones à faibles émissions, ou des systèmes de transport sur demande. Qui sait, peut-être que Lions électrique aurait eu plus de succès avec un ce type de minibus dans son offre.

Son histoire nous rappelle aussi l’importance de penser la mobilité à l’échelle humaine. Dans un monde de plus en plus obsédé par les mégastructures et les pick-up toujours plus imposants, le Ginkelvan fait figure de modèle de modestie et d’ingéniosité.

Un symbole d’intelligence urbaine

Il est fascinant de constater à quel point le Ginkelvan aurait pu répondre, dès les années 70, à bon nombre des défis que nos villes affrontent encore aujourd’hui et à travers cette courte histoire, on découvre l’œuvre d’un couple d’urbanistes qui croyait à une ville plus humaine.

Blanche Lemco Van Ginkel et Sandy Van Ginkel n’ont pas simplement conçu un véhicule, ils ont proposé une nouvelle manière de penser la ville, à contre-courant des logiques dominantes de leur époque. Aujourd’hui, alors que nous tentons de bâtir des villes durables et inclusives, leur vision mérite d’être célébrée, voire même revisitée.

Note : je n’ai pas cru bon d’expliquer d’où venait le nom du véhicule, mais juste au cas; les designers du véhicule se nomment Van Ginkel… Ginkelvan, la pognez-vous?

Note 2: Je vous invite à vous inscrire à l’infolettre où chaque jeudi, je vous propose une opinion sur l’urbanisme, l’architecture ou l’histoire selon mes sauts d’humeur.