Dans le paysage en constante évolution de la création de contenu, les récits historiques se retrouvent souvent à la merci d’une force apparemment innocente, mais redoutable : la nostalgie. « C’était bien mieux avant » ou un de ses dérivés est probablement un des commentaires le plus souvent mentionnés sous les publications Instagram et Facebook… surtout Facebook.

Même si la nostalgie a le pouvoir d’évoquer des sentiments chaleureux et des souvenirs précieux, son influence sur le contenu historique peut s’avérer problématique. À l’aube de 2025, une année qui offrira sans aucun doute une vague de changements dans notre quotidien, explorons les pièges de laisser la nostalgie façonner notre compréhension de l’histoire.

L’attrait de la nostalgie

La nostalgie est une force émotionnelle puissante qui ramène les individus à une époque où les choses semblaient plus simples, plus familières et peut-être même meilleures. Il m’arrive moi aussi de penser que « Me semble quand j’étais jeune j’allais jouer dans la ruelle au lieu de passer mon temps devant un écran ».

Mais dans le domaine de la création de contenu historique, cette attirance émotionnelle conduit souvent à une vision romancée du passé, brouillant les frontières entre réalité et souvenirs idéalisés.

Je ne partage pas quotidiennement pour montrer à quel point c’était mieux avant, mais plutôt pour rappeler les erreurs et les bons coups de ceux et celles qui sont passés avant nous.

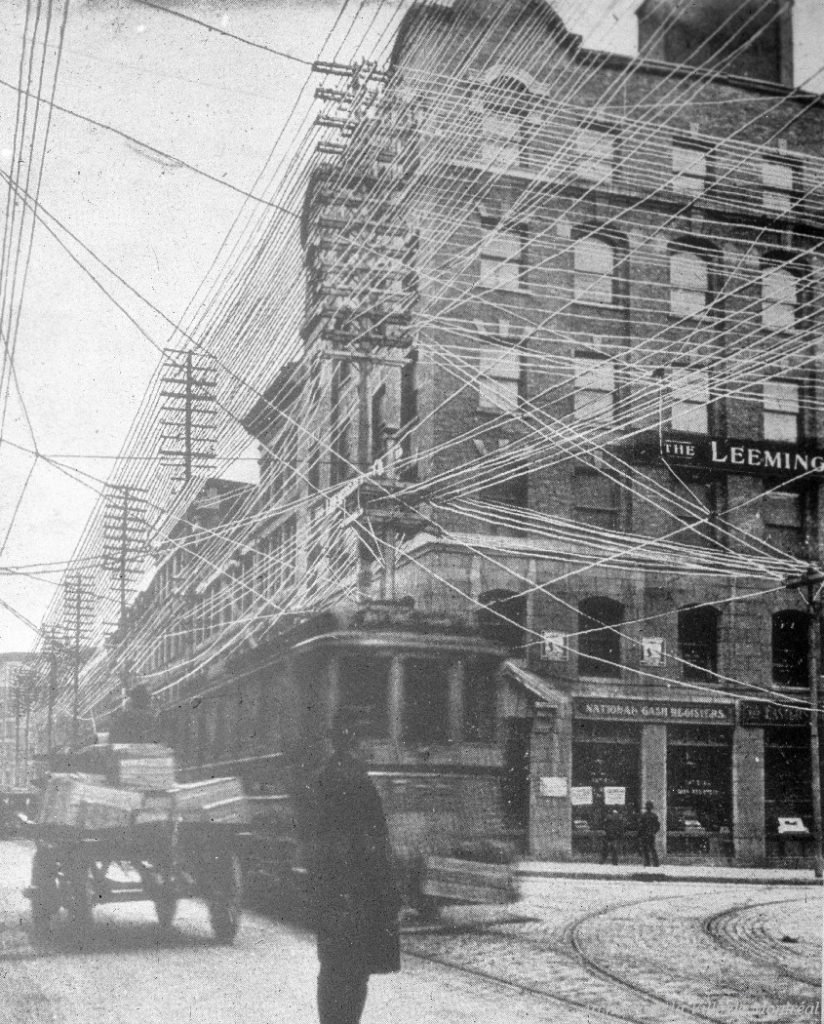

Archives de Montréal, VM98-Y_5P049

Les dangers de la mémoire sélective

L’un des principaux problèmes liés au contenu historique axé sur la nostalgie est la tendance à adopter une mémoire sélective. Les gens peuvent commodément oublier les aspects les moins agréables d’une époque particulière, se concentrant uniquement sur les éléments positifs et idéalisés. Cette sélection de souvenirs déforme le récit historique et compromet une compréhension globale du passé.

« Regarde à quel point les gens ont l’air de bonne humeur » oui, parce qu’un appareil photo en 1928 est encore un événement rare et les gens sourient à la vue de cette technologie.

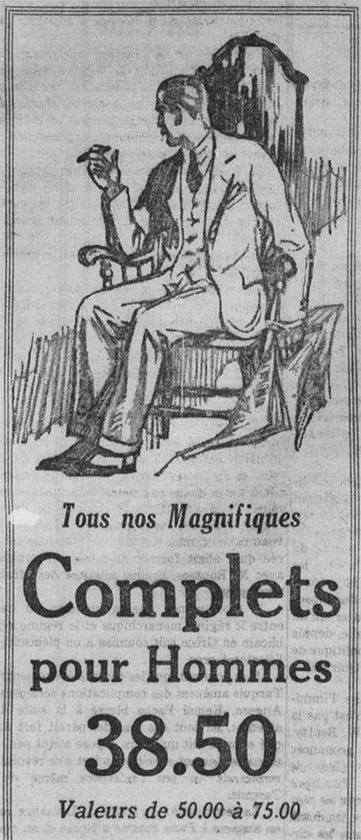

« Les gens étaient donc bien habillés. » Oui, parce qu’avec 40$ par semaine, tu choisissais surtout de t’acheter à manger et à payer ton loyer. Quand venait le temps d’acheter des vêtements, tu achetais de la qualité pour que ton pantalon te dure 2-3 ans pour ne pas avoir à en acheter un autre, de plus, tu pouvais le porter au travail, mais aussi, à l’église.

Le salaire annuel moyen était de 960$ selon statistique Canada en 1920 et au passage, ça, c’est pour les hommes qui composait 80% des travailleurs, le salaire moyen pour mesdames, 575$.

Progrès sociétal et inclusivité

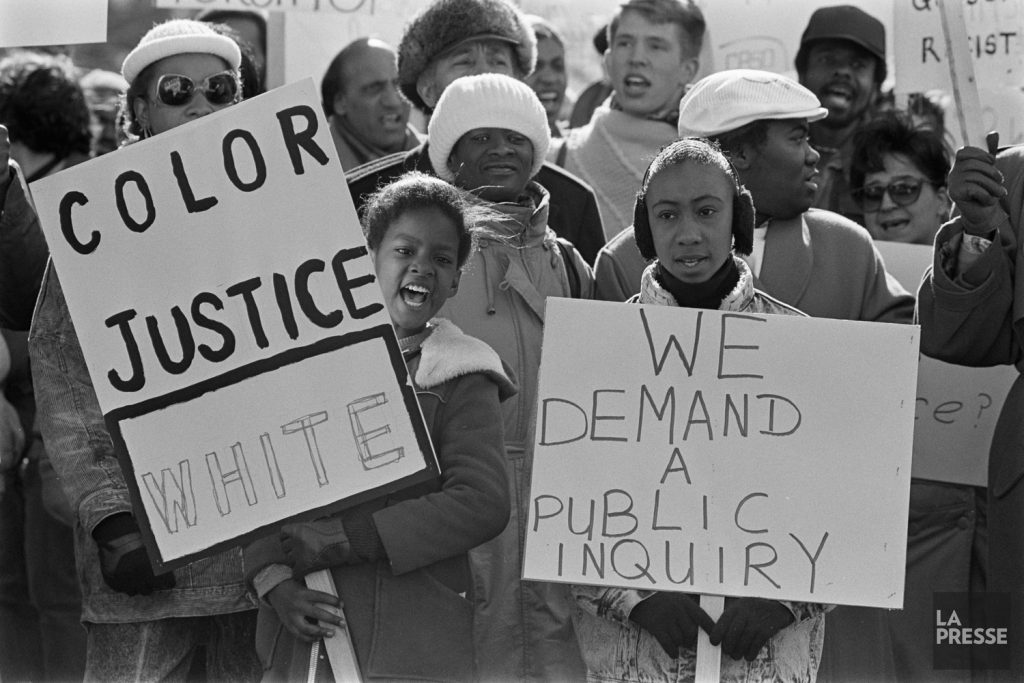

La nostalgie peut par inadvertance entraver le progrès en promouvant une version idéalisée d’une époque révolue, qui n’était peut-être pas inclusive ou équitable pour tous les membres de la société. Ne pas reconnaître les complexités sociales et culturelles du passé peut perpétuer des stéréotypes néfastes et entraver les efforts visant à un avenir plus inclusif.

Avez-vous déjà remarqué que les photos anciennes de Montréal n’ont pas beaucoup de personne de couleur ou même, de femmes? Exactement, moi aussi je suis content qu’on ait quand même évolué un peu.

BAnQ, P833,S5,D1988-0126

Limiter l’innovation et l’évolution

Adopter la nostalgie dans le contenu historique peut créer une résistance au changement et à l’innovation. En regardant constamment en arrière, nous risquons d’étouffer le progrès et de ne pas nous adapter aux besoins et perspectives changeants de notre société. L’histoire n’est pas une entité statique ; c’est un voyage continu façonné par notre capacité à apprendre, à grandir et à nous adapter. Je vous invite à lire l’histoire des luddites de 1812,

Même si la nostalgie peut être un sentiment réconfortant, il est essentiel d’aborder le contenu historique avec un œil critique. Reconnaître les pièges de la nostalgie nous permet de créer des récits plus équilibrés, inclusifs et précis qui reflètent les complexités du passé.

Il m’arrive moi aussi de m’ennuyer d’une époque où tout semblait plus facile. C’était plus facile parce que mon père travaillait 6 jours par semaine pour mettre du pain et du beurre sur la table. Aujourd’hui, je travaille 4 ou 5 jours par semaine, à peine 40h et ma force d’achat est dix fois celle du paternel. En y pensant bien, je préfère le moment présent, et de loin.

En tant que créateurs et consommateurs de contenu, à une époque où on semble réécrire l’histoire à chaque nouveau bulletin d’information, efforçons-nous d’apprécier l’histoire dans son intégralité, en reconnaissant à la fois les triomphes, les défaites et les défis qui ont façonné notre passé.

Préférez-vous la Place Vauquelin en 1956 ou dans sa version 2024?

Archives de Montréal 1956, VM105-Y-1_0348-003

Google Streetview, 2024

2024 tire à sa fin, à tous une bonne année 2025 et en souhaitant trouver le temps d’écrire plus souvent sur la plateforme.